先分享几个关于社交媒体功能设计的故事。

Facebook的“like”(赞)是它最成功、最具标志性的功能。现在当我们提到Facebook的时候,往往会直接用那个向上竖起大拇指的小手来代替。自2009年正式推出后,“like”功能令Facebook的用户活跃度飙升——每个人都很享受被人点赞的感觉,以至于每发一张照片、更新一条状态,就急切地等待着点赞的提示。很快,点赞成了所有社交媒体的标配。

开发“like”功能的主要工程师叫Justin Rosenstein。如果你以为他对自己的创造感到很自豪,那就错了。现在,他甚至会厌恶自己开发出来的这种功能。他说:“like”带来的是一种虚假愉悦,它非常诱惑,也非常空洞。

身在硅谷,34岁的Justin Rosenstein却是一个有意识的“戒网瘾者”。他让自己的笔记本无法登录Reddit,禁止自己使用Snapchat并称它为毒品,并且严格限制自己使用Facebook的时间。从今年8月开始,他让助手给他的新手机设置了家长模式,以禁止他下载任何app。

Justin Rosenstein并不是异类。当年,在官方博客中正式宣布“like”功能上线的是Leah Pearlman。现在,她也对“like”功能以及社交媒体上的其他各种上瘾功能日渐不满。她给自己的浏览器装了一个插件,屏蔽掉了Facebook的信息流,并且雇了一个人管理她的Facebook专页,这样她就不需要使用Facebook了。

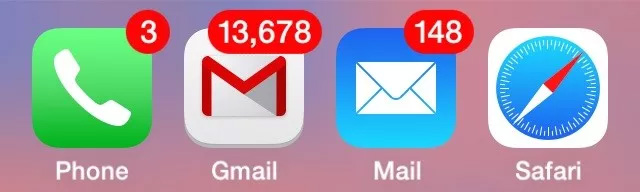

同样是大家非常熟悉的:红色的写着数字的小圆圈,提醒你有多少未读通知。

Facebook的内部员工透露,其实Facebook的设计师最初把通知图标做成了蓝色的,因为这样看起来符合Facebook的主色调,而且低调、不打扰。但这样的设计很快就被替换成了显眼的红色,因为只有这样,才能刺激人们去点它。

现在,我们每个人的手机上都有无数这样的小圆圈,他们无一例外都是红色。因为红色是醒目的警示色。每一次点击那些带着红色圆圈的app图标时,我们都期待着背后的内容——是什么有趣的、重要的东西吗?当然我们常常会失望,但失望的可能性让我们更加难以自制地去点击那些红色圆圈。

在app里面如何进行刷新?现在大家都已经非常熟悉了:下拉即可刷新。

发明这个功能的人叫Loren Brichter,他在app设计开发界享有盛名。2009年,他设计出下拉刷新这一功能的时候,纯粹是一种偶然,因为当时他在自己设计的app上找不到地方放置“刷新”按钮了。于是灵机一动之下,他把刷新功能安排到了下拉动作中。

从那时起,下拉刷新就逐渐成了app的标配。这让Loren Brichter感到意外,他根本没有预料到这个下拉动作会这么受欢迎——其实很多app都可以自动刷新了,但它们依然保留了下拉刷新的功能,就是因为用户喜欢。

用户为什么喜欢?Google前产品伦理设计师Tristan Harris的解释是:这个动作很像在玩老虎机。每次往下刷新,就好像扳动了老虎机的手柄,你不知道会出来什么,也许是一张很漂亮的图片,也许只是一则广告。这种感觉,让人很上瘾。

发明下拉刷新的Loren Brichter说自己完全同意老虎机的比喻。他也成了为自己的“网瘾”烦恼的人:“我现在有两个孩子,当我被自己的智能手机吸走而没有关注到他们的时候,我每一分钟都感到懊悔。”

社交媒体还有很多功能,都在刻意培养你的“网瘾”,让你无法抑制地花更多时间在上面。正如一则TED演讲中所提到的几个例子:YouTube希望你在它上面花的时间越多越好,于是增加了自动播放下一个视频的功能;于是,Netflix也增加了自动播放下一集;Facebook则更进一步,会自动播放你的信息流中的所有视频(微博也是这样)。这些都是为了吸引你多看。

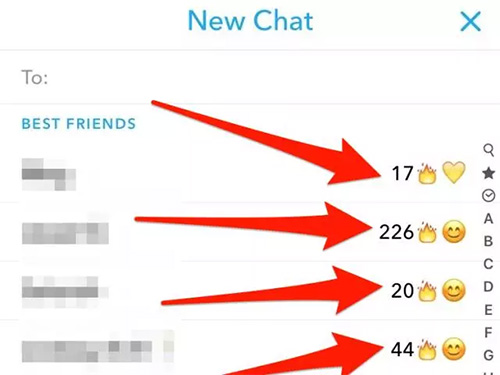

再比如美国青少年很喜欢用的Snapchat。它发明了一种叫Snapstreaks的功能,展示两个人持续互动的天数。为了让这个数字不断变大,孩子们不得不每天登陆互动。如果两个孩子连续交流了150天,他们当然不希望它在一夜之间归零。如果其中一个要去度假不能用手机,ta会把密码告诉好几个朋友,让朋友来帮助ta把Snapstreaks接力下去。这一成功提升用户活跃度的功能,利用的正是人类(特别是青少年)心理中的薄弱之处。

举了这么多例子,想说明的其实很简单:我们以为自己在主动、自由地使用着社交媒体,但其实,我们的种种行为都是被精心设计和引导的。科技公司设计出的许多功能,目的都只有一个,那就是让你上瘾。

你发现自己总是抑制不住刷朋友圈和微博的冲动?你总是期待着下拉刷新读到更多?你每隔几分钟就想看一眼手机?这些种种令人沮丧的现实,并不是因为你是一个意志力薄弱的人,而是因为你的智能手机上的种种功能,就是为了让你上瘾而设计的。连设计开发出这些功能的人自己都抑制不了网瘾,只能用其他工具来强迫自己戒除。

在硅谷,传授设计开发上瘾功能的经验技巧,已经成了一门显学。曾写过《Hooked: How to Build Habit-Forming Products》一书的Nir Eyal就是其中的一位“导师”。要听他一次课,需要付费1700美元。

在课上,他会讲解各种心理学的伎俩,来让人产生一种使用产品的“渴望”,或者利用负面情绪(无聊、孤独、挫败、困惑等)来引导人们的使用。他对自己的这一套振振有词:“你能怪面包房烤的面包太好吃、太诱人吗?当然不能,所以我们也不能怪科技公司开发的产品太好用、太诱人。”

然而,Nir Eyal的课程结尾,教的却是抵制这些诱惑的方法。他自己就会使用一个叫做DF YouTube的浏览器插件,这款插件可以除掉许多诱惑性的元素。他还推荐过一款叫做Pocket Points的app,功能是帮助自己远离手机。他还给自己家里的路由器装了一个定时装置,每天都有一段时间自动断网。

这听起来既讽刺又真实。Nir Eyal太清楚智能手机的上瘾性了,所以他自己会主动防止自己上瘾。可是,亿万普通用户呢?他们并不了解app背后的这些精心设计,他们是被引导、被控制的羔羊。

有一些人对这种现象看不下去了。比如前面提到的Tristan Harris。他之所以曾经在Google获得“产品伦理设计师”这样的职位,就是因为他曾经在公司内部群发邮件,严肃探讨这一问题。但是当他真正走向这一职位的时候,他才明白:这与其说是提拔,不如说是被边缘化。因为Google并没有为这一职位提供任何支持,他除了每天看书思考之外,改变不了什么。

于是他辞职,向公众传递信息。他写文章、接受采访、去TED做演讲:“代价已经太高了,我不知道还有什么问题比这更紧迫的。”他和朋友一起发起了名为“Time Well Spent” 的倡议团体,帮助用户夺回对自己时间的控制权,倡导有伦理的软件设计。

问题这样严重,并不是因为科技公司的人都是坏蛋。

开发了“like”功能的Justin Rosenstein说,人类经常出于善良的愿望开发出新东西,但却会产生意想不到的负面影响。

其实,这些负面影响并不是意想不到。它正是所谓“注意力经济”造成的结果。今天互联网的基本商业模式就是注意力,有了注意力才能变现,才能融资。所以,我们的注意力成为千千万万科技公司疯狂争抢的对象,谁能成功让我们上瘾,谁就能胜出。

我们今天见到的许许多多问题,都可以归结到注意力经济上面。一个最简单的例子就是“标题党”、“10万加”。如果注意力不是商业逻辑中核心的、乃至唯一的评价标准,自媒体编辑们也就无须处心积虑地搞标题党了。

和Tristan Harris一起发起Time Well Spent的Google前员工James Williams说:“注意力经济激励了那些争夺我们注意力的设计。这样设计的结果就是,我们的冲动胜过了我们的意愿。”

冲动胜过了意愿,这句话说得隽永——我们本来真的不想这样,但科技公司推出的种种设计,让我们冲动地作出了并不理性的选择。所以我们往往在刷了很久手机之后,懊悔不已,但下一次依然会重蹈覆辙。

同时,这些设计还让耸人听闻的东西胜过了精致细微的东西,让情绪胜过了理性。它带来的后果不仅仅是个人的上瘾,还有社会的问题。

在川普当选前一个月,James Williams就曾在一篇博客中写道:川普的竞选表明,“这种新的、由数字技术强力驱动的注意力经济模式,终于跨过了一个门槛,进入了政治领域。”曾经是真人秀节目明星的川普,的确是深谙注意力经济的秘诀,他的当选与注意力经济有着分不开的关系。而随之而产生的“假新闻”、“后真相”现象,无不与注意力经济息息相关。

所以,注意力经济的更大恶果是对民主制度的破坏。James Williams说:“注意力经济的模式在结构上就是要侵蚀人类的自主意志。如果政治是人类意志在个体和集体层面的表达,那么注意力经济就是直接破坏民主制度赖以生存的根基。”

这的确是一篇色调灰暗、令人脊背发凉的报道。让人感到一丝安慰的是,截止10月12日,这篇发表于10月6日的报道已经在社交媒体上被分享了近17万次。在西方,已经有Tristan Harris和James Williams这样的人在行动,有《卫报》等媒体在严肃报道和探讨。在中国,注意力经济的程度和后果绝不亚于西方。但我们还在等待我们自己的Tristan Harris和James Williams出现。